2022 年的诺贝尔物理学奖授予三位物理学家:法国的阿斯佩(Alain Aspect)、美国的克劳瑟(John F. Clauser)和奥地利的塞林格(Anton Zeilinger)。他们获奖的原因是:通过实验确定纠缠光子违背贝尔不等式。所谓纠缠是指两个粒子虽然已经远离,但是行为仍然保持着相互呼应的协调一致。

爱因斯坦错了,但错得富有成果

这三位诺奖得主和其他物理学家在数十年的时间里,用愈来愈精确可靠的实验证明了自然界不服从贝尔不等式的约束。而约翰·贝尔(John Bell)在 1964 年提出这个以他命名的不等式的初衷,就是响应爱因斯坦等三人在 1935 年的一篇论文(简称 EPR)中的论证,希望将其中提出的思想实验转变为物理世界中可实现的实验,据此来验证爱因斯坦等人主张的正确性。可是,物理学家们的实验都得出了违反贝尔初衷的结果,从而证明了爱因斯坦及其同道的错误。所以,这个消息,在许多媒体和社交网络上,都用“爱因斯坦错了”这一类的文字作为报道的标题。

在物理学界,“爱因斯坦错了”这个结论在1980 年代就有了共识。1983 年,笔者在加州大学圣迭戈分校(UCSD)物理系参加博士资格考试,考题之一就是阅读包括 EPR 论文(1935 年)、贝尔的论文(1964 年)以及刚发表不久的阿斯佩实验结果(1982 年)在内的若干文章,在此基础上写一篇综述性文章。说明当时出考题的教授们都已经认识到,物理学历史上一个长期争论的悬案,经过1970 年代开始的围绕贝尔不等式的一系列实验,已经由阿斯佩的实验结果作出了裁决。2005 年,美国物理学界当时的领军人物、1979 年物理学诺贝尔奖得主温伯格(Steven Weinberg) 撰文这样评论爱因斯坦的主张:“他在与尼尔斯·玻尔关于量子力学的著名辩论中站在了错误的一边,这场辩论从 1927 年的索尔维大会开始,一直持续到 1930 年代。简而言之,玻尔主导确立了量子力学的‘哥本哈根解释’,主张量子力学只能计算实验的各种可能结果的概率。爱因斯坦则拒绝了物理定律可以处理概率的观点,人们熟知他的名言是‘上帝不掷骰子’。但历史作出了否定爱因斯坦的判决——量子力学不断从成功走向新的成功,而爱因斯坦则被边缘化。”[1]

什么是爱因斯坦同玻尔之间的争论?什么是爱因斯坦等人(EPR)的思想实验?什么是贝尔不等式?网络上有许多上乘的科普都作了介绍,有兴趣的读者可以从那里获得更为详细的知识。这里只做一点避免数学公式的简约回顾。

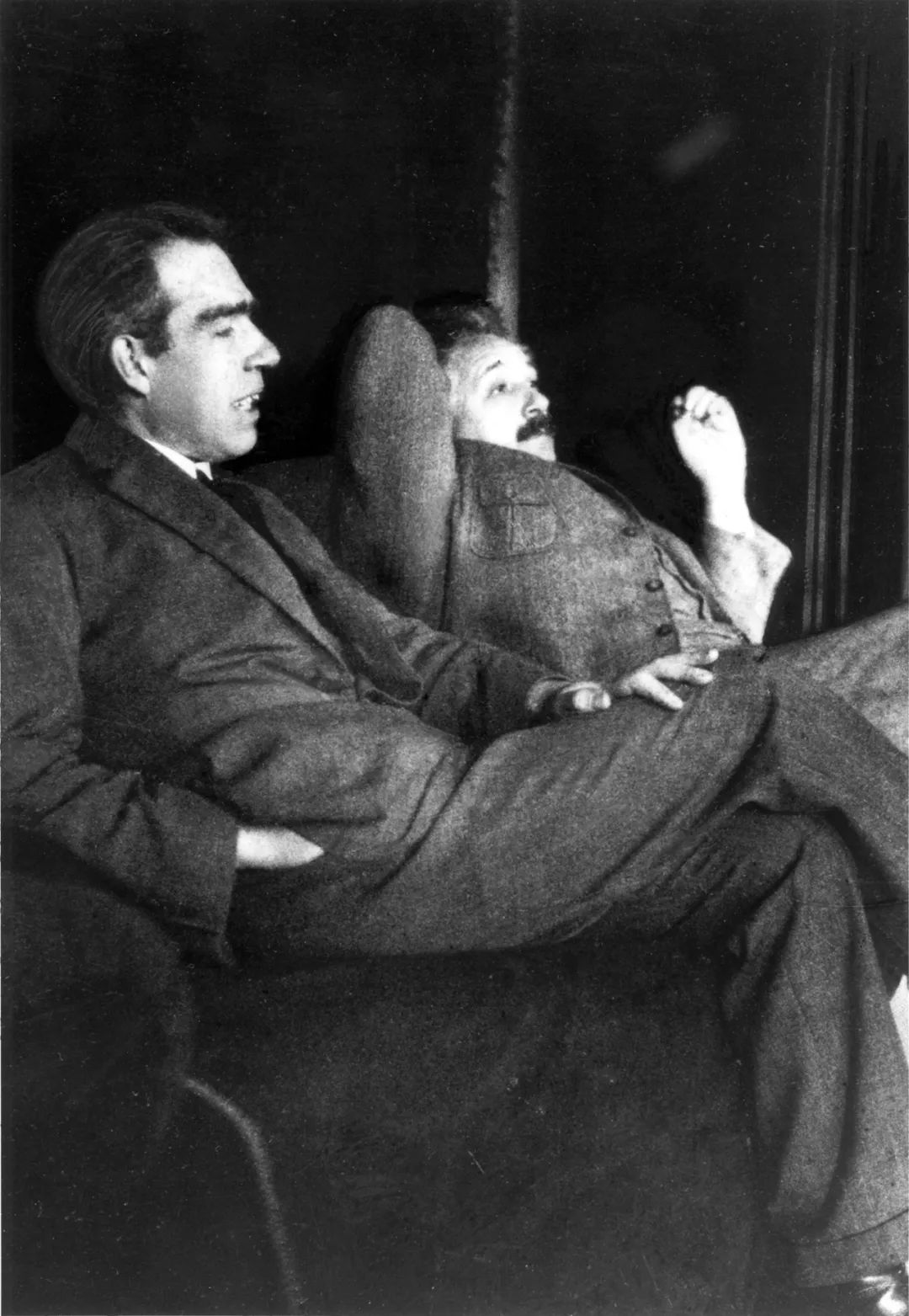

1925年12月,尼尔斯·玻尔(左)和阿尔伯特·爱因斯坦(右)在保罗·埃伦费斯特位于莱顿的家中。图源:维基百科,公有领域

量子力学发端于上世纪初人类对世界的探索从宏观深入到微观的领域之际,在其形成和发展的过程中,物理学家在关于这门学科的一些基础概念的理解方面形成了一种主流的意见。这就是以玻尔(Niels Bohr)和海森伯(Werner Heisenberg)为代表的哥本哈根学派,他们对量子力学基础概念的理解被人们称为哥本哈根解释。粗略地说,哥本哈根解释揭示了微观粒子的行为遵从概率性的规律,而且,并不是所有可观察的物理量都能够同时精准地确定。这种不确定性被表述为广为人知的海森伯“不确定性原理”,它的一个具体例子是说人们不能同时确定一个微观粒子的空间位置和动量,不是测量技术不够精良,而是从原则上做不到。此外,哥本哈根解释还包括微观客体波-粒二象性的互补原理以及量子跃迁、波函数坍缩等不连续的、无法在时空中跟踪的概念。这些理论和概念尽管新奇,却在说明和预言微观现象方面取得了巨大成功。

虽然如此,这个解释毕竟在很多方面同人们根据宏观世界经验获得的常识大相径庭,因此物理学界内一直存在着对于哥本哈根解释的不同意见。其代表人物有爱因斯坦(Albert Einstein)和薛定谔(Erwin Schrödinger),同玻尔和海森伯一样,他们都对量子力学的建立做出过巨大贡献,双方却在如何解释量子力学的结果方面无法达成共识。爱因斯坦一方始终对量子力学的不确定性不满意,认为那是人们对微观的量子系统缺乏完整知识的结果,如果把那些缺失的知识——他们称之为“隐参数”——采集完整,量子力学就能摆脱其概率性的特征而成为一种确定性理论。玻尔和海森伯一方的“哥本哈根学派”则从根本上质疑人类获得量子系统“完整知识”的可能性,因为人类用来测量微观世界的工具是宏观的,不可避免对观测对象产生干扰;同时,用来描述微观世界的那些概念——如空间位置、时间、动量、能量等等“可观察量”——均来自经典物理学,是否完全适合于描述微观现象也是未经验证的。在经典的宏观系统研究中,人们可以合理地假设观测对于研究对象的影响能够减小到忽略不计,因此经典的物理学理论可以认为是对于独立于观察者的客体的客观描述。而对于微观的量子系统,观测的影响不但原则上不能忽略不计,而且大到足以改变研究对象。因此量子力学与其说是对独立于观察者的微观系统的描述,不如说是对微观系统在宏观测量下得出的结果的一种理论解释,这种观测结果并不反映研究对象不受干扰情况下的状态,而是反映它在同宏观测量相互作用时呈现的状态。哥本哈根学派认为,用经典物理的概念和语言描述微观现象以及宏观测量对微观系统的影响都是我们知识的局限,海森伯不确定性原理、波-粒二象性等等量子力学现象就是这种局限的表现。重要的是,这种局限使得量子力学不像经典力学那样具有确定性,而且是无可避免的,寻找所谓“隐参数”的努力企图突破这种局限,是注定徒劳的。

显然,哥本哈根解释有违于大多数人的直观理性。自从伽利略和牛顿时代以来,大多数人——尤其是科学家们——认为,近代科学以及在它基础上发展起来的技术之所以取得如此巨大的成功,是由于人类的科学知识正确地反映了外部世界的规律,这种规律是不以人们的观察,甚至不以人类的存在与否而转移的,在人类出现以前或者人类灭绝以后,天体的运行规律,自然界的演化规律,都同我们今天揭示出来的规律没有两样。而哥本哈根学派对量子力学的解释却建立在观察者同观察对象之间的相互作用上——在微观世界里,客体在被观察之前处于不确定状态,各种可能的状态都有一定的概率,或者说处于“各种可能状态的叠加之中”,只有在观察者进行实际测量的瞬间,不确定状态才会“坍缩”为确定的一个状态(本征态),那些可观察量才会呈现出确定的数值(本征值)。这似乎意味着,至少在微观世界里,一个系统的状态取决于它是否被测量以及如何测量。这个过程有点像掷骰子一样:在骰子被掷下之前,你不知道它哪个面朝上,每个面都有一定的可能性朝上,只有在掷下去之后,才能确定哪个面朝上。难道微观世界的科学规律就是这样子的吗?不少科学家都觉得不可接受,所以有爱因斯坦那句广为流传的名言:“上帝不掷骰子!”

为此,爱因斯坦把哥本哈根解释称为“玻尔和海森伯的迷魂哲学”,他们从许多角度对量子力学理论提出诘难。其中最有影响的就是前面提到的、由爱因斯坦、波多尔斯基和罗森三人在1935 年发表的那篇EPR 论文。他们在文中提出了一个思想实验,试图以此来揭示哥本哈根解释的内在矛盾,从而证明量子力学理论的不完备性,需要隐参数来消除其不确定性。后来的论者为了以更简明的方式向人们介绍 EPR 的论证,将他们的思想实验作了若干本质上等价而形式不同的表述。其中之一是利用粒子自旋这个物理量来进行论证:粒子自旋沿着空间的几个方向的分量遵守海森伯不确定性原理,它们是不能同时确定的。例如,一个光子的自旋(光子的自旋也称为偏振)如确定它沿 z 方向的分量为+1,则它沿 x 和 y 方向的分量完全不能确定。现在设想由一个中性 π 介子(角动量为 0)衰变为两个光子构成的系统,两个光子的总角动量应该守恒,所以两个光子的自旋应当相反:当一个光子的自旋沿 z 方向的分量测得为+1 时,则另一个光子自旋在同方向上的分量应该为-1。这两个光子互相远离后应当仍然维持这样的关系。这就意味着,我们只要测量其中一个光子A 的自旋沿 x 方向的分量,即可知道另一个光子 B 的自旋沿 x 方向的分量(为A 的相反值)。EPR 及爱因斯坦的几篇后续论文认为,这个思想实验暴露了哥本哈根解释的主要“破绽”:

1)EPR 认为,一个物理量必须具有他们所谓的实在性(reality),也就是不经观测即可预言其确切的数值,就好比人们称月亮为客观实在,是因为它的存在和运行规律跟你是否观察它无关。在上述的思想实验中,B 的 x 自旋分量并没有经过测量却已经(通过对 A 的 x 自旋分量的测量)确定了。依照同样的推理,B 的 y 自旋分量也可以不经测量而从测量 A 的y 自旋分量而得到确定。这说明,B 的 x、y 自旋分量都具有客观实在性,都具有可以确定的数值。然而哥本哈根解释却宣称这两个分量的值不能同时确定,说明这种解释是违背实在性的。

2)局域性(locality)是物理学界另一个普遍公认的基础性要求,它是指,基于相对论的光速有限原理,自然界不存在瞬时超距作用。正因为物理信号的传递速度不能超过光速,事件之间存在着有序的因果关系,也符合人们对经验世界的因果性(causality)的认识。但是,按照哥本哈根解释,测量光子 A 在某个方向的自旋分量之前,它是不确定的,在测量的那一瞬间,这个不确定的量“坍缩”为一个确定的值(假定是+1),而光子 B 的自旋在该方向上的分量也在同一瞬间由不确定值“坍缩”为确定的值-1,尽管 B 此时已经远离 A。这意味着,光子 A 状态的改变可以在瞬间“通知”光子 B 做出相应的状态改变,而且,它们之间的这种“串通”是不需要时间的。这显然违背局域性要求。薛定谔把这种空间上分离的两个粒子间无需时间传递的相互呼应称为“纠缠”。

这样,EPR 就把哥本哈根解释逼到了同实在性和局域性相矛盾的墙角。爱因斯坦及其支持者认为,为了消除上述悖论,人们只能假定量子力学是不完备的:即假定光子 A 和 B 产生时,还有 一些隐藏的信息是人们所不知道的,这种所谓的“隐参数”可以解释两个粒子“不约而同”改变状态的行为。

EPR 的论证在1935 年提出来时,只是一个“思想实验”,属于纸上谈兵。一般人认为,爱因斯坦和玻尔之间的争论只是反映了两派人物对于微观世界的理解存在着观念上的差别,无法付诸物理学(physics)的实验验证,属于形而上学(meta-physics)的思辨。不过,也有少数人不认同这样的观点,他们一直试图将 EPR 的思想实验转变为可以在实验室里实施的方案。1950 年代,玻姆(David Bohm)提出了把 EPR 思想实验变成测量质子自旋或测量光子偏振有关的方案。

1964 年,贝尔对这个课题进行了重新思考。据笔者理解,他的思路大体上是这样的:假如两个处于纠缠态的粒子遵守实在性和局域性的要求,也就是说,它们如同一双鞋子或一副手套那样,自始至终保持着人们常识所理解的那种一左一右状态,与是否测量无关,那么它们的相关性就是事先确定的,通俗地说,这种相关性是静态的。反之,如果按照哥本哈根学派的解释,粒子未加测量时是没有确定状态的,处于各种可能状态的“叠加”之中,那么这两个纠缠粒子的相关性就是动态的。换句话说,哥本哈根学派所说的微观粒子如果要维持纠缠状态,比爱因斯坦理解的那种粒子难得多——它们一方面要处在变化不定的状态,同时又要把自己的状态“通知”另一方,以便在不可事先预知的各种测量中呈现出协调一致的结果,仿佛是它们随时随地都在相互“勾结”。贝尔的贡献在于,他相信这两种(静态还是动态的)相关性之间的差别,会在某些可观测量之间的数学关系上表现出来,从而可以通过实验加以鉴别。他果然找到了这样的数学关系——这就是所谓的“贝尔不等式”,一个由可观测物理量构成的不等式,假如粒子是爱因斯坦所说的那样,是行为符合常识的 “合规”粒子,这些量就应该满足不等式。假如粒子的行为是哥本哈根学派所说的那样,就会突破不等式的限制,因为这样的粒子行为放荡不羁、无视时空限制地“作弊”,或者如爱因斯坦所说,就像“鬼魅”一样不可捉摸。在最初,贝尔预计实验结果会证明粒子的行为会满足他的不等式。

约翰·贝尔(John Stewart Bell,1928年6月28日—1990年10月1日,英国北爱尔兰物理学家)。图源:维基百科

然而,自1970 年代初至今,许多物理学研究者,包括 2022 年的三位诺奖得主所领导下的小组,做了大量实验,使得实验越来越完善,弥补了质疑者提出的各种漏洞,因而结果也越来越令人信服。总的结论是:量子世界不遵守贝尔不等式。这意味着,微观粒子在没有被观察的时候,确实没有确定的状态,然而他们之间又保持着不需要时间传递的“纠缠”。于是,人们不得不承认,在宏观世界中认为天经地义的局域性实在论在量子力学中遭到了破坏。2022 年诺奖的颁发,也说明了,已故的贝尔和三位获奖者的工作获得了国际物理学界的一致公认。换言之,在爱因斯坦等人同哥本哈根学派之间长达半个世纪的论战中,前者被实验宣判为错误的一方。这种令人困惑的局面,反映在哲学上,也许可以借用中国人熟知的禅宗六祖惠能的一首偈子来说明:惠能的偈子是:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃?”这表达了一种彻底的唯心主义世界观。爱因斯坦等人的实在论,属于与此相对立的唯物主义世界观,可以模仿它写成:“菩提确有树,明镜怎非台!宇宙含万物,无物不实在。”而被实验证实了的量子力学,似乎体现了这样一种前所未有的世界观:“半有半无菩提树,亦是亦非明镜台。君若睁眼观万物,瞬间坍作本证态。”

这一段历史是很耐人寻味的。那些信奉哥本哈根解释的物理学界主流,都觉得量子力学的理论预言如此成功,EPR 以及类似的讨论纯属钻牛角尖,不值得为之操心。只有少数有异议或疑惑的人,如贝尔、克劳泽等,或许是出于对经典物理信念的坚守,仍然对哥本哈根解释中有违局域性实在论的哲学含义耿耿于怀,沿着 EPR 的思路进行了锲而不舍的理论和实验探索,终于通过他 们亲手从事的实验证明了他们自己的错误。这为他们带来了科学界最高的荣誉,也把人类对于世界本质的认识提高到了一个新的高度——在构成宇宙基础的微观世界里,局域性实在论是不成立的。换句话说,宏观和微观这两个世界所遵循的规律有着根本性的不同,前者满足体现了局域性 实在论的贝尔不等式,后者不满足。这对人类的世界观实在是一个巨大的冲击,它动摇了“你不看月亮,月亮照样存在”这样一种万古不变的信念。在微观世界里,一个客体是否存在取决于它是否受到观察以及如何受到观察。从这个角度看,实在性可能算不上是宇宙万物的根本性质,而只是宏观客体的一种性质。有人觉得,有一种可能是:正如熵是大量分子集合成热力学系统时“涌现(emergent)”出来的性质一样,实在性只是大量微观客体集合成宏观客体过程中涌现出来的一种性质。当然,这只是一种有待证实猜想。

回顾这段历史,著名的物理学家、1969 年的物理学诺贝尔奖得主盖尔曼(Murray Gell-Mann) 说:“玻尔给整整一代理论物理学洗了脑,使他们误以为对量子论的解释工作在五十年前就已经完成了。”[2] 我们今天或许可以说,正是由于爱因斯坦等三人的 EPR 论文引导了那些没有完全被“洗脑”的物理学家对量子力学的基础概念不懈的质疑和探讨,并将这些质疑和探讨付诸实验验证。实验结果虽然显示“爱因斯坦错了”,但是这些理论探讨和实验大大加深了人类对我们这个世界的认识。所以说,爱因斯坦错了,但是错得富有成果。

玻尔没有错,却挨了几十年批判

美国著名的物理学家惠勒(John Wheeler)1981 年访问中国时在演讲中这样评论爱因斯坦—玻尔之争:“爱因斯坦和玻尔之间关于量子论的辩论始于 1927 年,一直持续到1955 年爱因斯坦逝世。近几百年来很难再找到其他的先例能和这场论战相比拟,它发生在如此伟大的两个人之间,经历了如此长久的时间,涉及如此深奥的问题,而却又是在如此真挚的友谊关系之中。”[3] 双方都没有采用科学实验和逻辑推理之外的任何方法使对方或第三方接受自己的论证,玻尔及哥本哈根学派对量子力学的解释之所以获得了多数物理学者的接受,主要不是被玻尔的雄辩所“洗脑”,而是这种解释在科学的验证和应用中经受了一次又一次证伪的考验。所以说,所谓玻尔给物理学家“洗脑”是一种带有调侃性质的说法,更多的是反映了许多物理学界人士的一种自我开脱,遗憾自己未能像贝尔等少数人那样对量子力学的基础作如此执着的探索,从而错失了一次难得的科学发现的机会。

马赫不承认微观粒子的存在,却影响了一代量子物理学家

马赫生于1838 年的奥匈帝国(比马克思晚生20 年),1916年去世。他的生活年代是19 世纪后半叶到20世纪之初。他在1860 年获得维也纳大学物理学博士学位,论文题目是《关于电荷和感应》,过了两年,麦克斯韦尔(James Maxwell)发表了他的电磁学方程组。可见马赫开始其科学生涯的时候,电磁现象是物理学研究的主流。而到他晚年的时候,物理学的研究业已跨进物质微观世界的门槛:1895年,伦琴发现 X 射线,1896年,贝克勒尔发现放射性现象,1897年,汤姆逊发现电子,1900年,普朗克在他的黑体辐射研究中提出了量子假设,1905这一年内,爱因斯坦发表了改变物理学进程的五篇著名论文。

马赫的哲学就是在这样的时代潮流下形成的,在此之前,自然科学都建筑在牛顿力学的基础之上。相应地,作为世界观的哲学也是以这样的科学为基础,具有机械(力学)的、决定性的特点。可是到了十九世纪末,新的物理学所揭示的微观世界的现象和规律是这种世界观无法解释的,以牛顿力学为基础的哲学于是进入了“礼崩乐坏”的时期。马赫在1895 年前一直在大学里担任物理学教授,在物理学和其它科学领域有许多成就,曾几度被提名为诺贝尔奖候选人,比如由于他对声波的研究,现在就以他的姓氏作为高速飞行器的速度单位(1 马赫等于声音在大气中传播速度)。马赫作为一个在物理学第一线工作的科学家,从自己的教学和研究中感受到这种预示新时代来临的风雨,形成了自己的世界观和哲学流派。他的哲学思想在世纪之交风靡西方学术界,影响力数一数二,所以马赫作为哲学家的名气比他作为科学家的名气大得多。但是他自己不喜欢被称为哲学家,他说:“没有什么马赫哲学,至多只有自然科学方法论和认识心理学。”所以,他在维也纳大学的职位一直是物理学教授,直到1895年他57岁时,学校为他专设了一个“归纳科学的哲学”讲座,他才改任哲学教授。1902年,他因健康原因辞去讲座的职位,由创立统计力学的物理学大师波尔兹曼(Ludwig Boltzmann)接替他的位子。

马赫不承认“马赫哲学”,不过马赫的哲学思想还是存在于反映他世界观的众多著述中。介绍和评论他的哲学超出了笔者的能力和本文的范围,这里只就他的“自然科学方法论”做一点粗浅的讨论。

他的哲学思想常被人称为经验批判主义,属于经验主义的一个激进的流派——严格的实证主义。他主张人类的知识只能来自我们的感觉,科学只能限于研究纯粹的经验,所有感觉经验以外的概念、命题都属于“形而上学”,应该从科学中排除出去。基于这种主张,他猛烈地批评牛顿的绝对时间、绝对空间概念,认为它们属于形而上学的概念,在科学上无用也无意义;只有物体间的相对运动才是我们的感官能觉察到的,因而是有用的科学概念。他认为即使是牛顿所说的那种加速运动效应,如“牛顿的水桶”中旋转水面的凹陷,也不是相对于绝对空间的运动,而可以归因于相对于整个宇宙星空的运动,因而马赫提出,物体的惯性是它同整个宇宙的物质相互作用的效应,这一思想后来被爱因斯坦称为“马赫原理”。马赫对绝对时空的否定被爱因斯坦认为是他建立相对论的过程中最重要的启发性影响,1916 年马赫逝世的时候正值爱因斯坦出版他的《狭义和广义相对论》德文版,他把自己的书的奉献给马赫:“纪念恩斯特·马赫,一位伟大的研究者和教师,他对自然科学的发展产生了巨大的影响,我自己的工作也从他那里受到巨大教益。”他在1930 年写道:“有理由认为马赫是广义相对论的先驱。”这大概是马赫哲学对科学的正面影响中最重要的一个实例。

另一方面,基于这种严格的实证主义主张,马赫也反对物质由原子构成的理论,认为原子、分子这样的微观客体不是我们感官可以观察到的,因而也是形而上学的概念。为此,他同波尔兹曼就后者提出的气体分子运动论展开了长期的争论。可是,爱因斯坦在发表其狭义相对论论文(“论运动物体的电动力学”)的同一年(1905 年),还发表了一篇对布朗运动的研究论文,布朗运动是指液体中悬浮微粒(如花粉颗粒)的随机运动,爱因斯坦根据分子运动论的思想,假定这些微粒运动是受到液体分子的撞击所导致,并通过分子热运动涨落的统计规律推导出了布朗运动所遵循的公式。三年后这个公式得到了实验的证实,完成实验验证的法国科学家佩林(Jean Perrin)因此获得了1926 年的诺贝尔物理奖。爱因斯坦的这篇论文和佩林的实验证明了分子的存在(尽管它们不能被直接观察到),被公认为是确认分子运动论成立以及物质由原子构成的最早证据。

从上述两个历史实例中我们看到,爱因斯坦一方面盛赞马赫思想在他建立相对论的过程中所发挥的重要作用,在给马赫写信时以“仰慕你的学生”自称。另一方面又不理会马赫对原子、分子存在的怀疑,假定布朗运动就是分子热运动造成的,从而推导出正确反映布朗运动的规律。可见,十九世纪后,科学和哲学已分离为相互独立的学术领域,那个时代的科学家业已完全摆脱了伽利略时代那种对经院哲学的臣服,他们的世界观更多的是建筑在自己的科学实践上,而不是某个哲学家的什么主义上面,他们只根据自己的科学实践来决定对具体哲学主张的取舍。在科学同哲学的关系方面,与其说科学家受哲学思想的影响,不如说哲学家更多地跟随科学家的发现,从中总结提炼出自己的哲学主张。

从中我们也可以看出,马赫在面临牛顿的机械论哲学式微的局面时,对科学研究奉行了一种十分谦卑谨慎的态度,表现出他对人类认识世界的能力高度怀疑。在他看来,人类依赖自己极为有限的感官来认识大千世界,同“瞎子摸象”这个寓言中的盲人没有什么差别,因此从自己的感觉经验上升为世界观的时候要特别小心,避免掉进形而上学的陷阱。

围绕哥本哈根量子力学解释的争论,爱因斯坦一派提出的局域性实在论在不少人看起来是一种久经考验的“认识论的最基本观点”,但是它终究通不过克劳泽、阿斯佩和塞林格以及其他物理学家的实证(实验验证)。因而从马赫的观点来看,局域性实在论以及“上帝不掷骰子”之类“认识论的最基本观点”都是属于需要逐出物理学研究领域的形而上学。与爱因斯坦所坚持的相反,玻尔一派坚持严谨的实证主义者的态度:实验显示怎样的结果,理论就只能建筑在这样的结果之上。这就是量子力学哥本哈根解释的要义:量子力学只探讨可以在宏观世界实现的实验所显示的可观察量之间的关系,关于微观客体的“本质”或“认识论的最基本观点”之类的讨论,它保持沉默。用胡适的话来说,就是“有一分证据说一分话,有七分证据不说八分话。”从这个意义上说,实验为爱因斯坦—玻尔论战所作的判决,也是实在论与实证论两者之间的一次裁决。

2004 年的诺贝尔物理奖得主维尔切克(Frank Wilczek)说:“马赫对于物理概念的经验价值进行了严密的批判性分析,并坚持在使用这些概念时必须证明其合理性,这些工作帮助营造了产生狭义和广义相对论以及后来的量子论的学术氛围。”[9]爱因斯坦则说:“马赫对我们这一代自然科学家有着巨大的影响,特别是他的批判性科学史著作,他在其中对各门学科的演变倾注了巨大的热情,探索那些在各个领域内开辟新路的研究者头脑里最深邃的细胞。我甚至相信,即使是那些自认为是马赫反对者的人,也几乎没有意识到他们象从母乳中吸收营养一样吸取了多少马赫的思想观点。”[10] 要说“受马赫影响”之深,爱因斯坦一点也不比玻尔差。总而言之,马赫的实证主义科学研究方法论为二十世纪的科学发展打下了地基、清扫了场地,以潜移默化的方式广泛而深刻地影响了二十世纪初的科学家,包括创立量子力学的一代物理学家。

不过,马赫排斥一切关于感觉经验以外的事物的探讨,过分强调观察和实验在科学研究中的重要性,完全忽视基于逻辑和数学推理的假设、猜想在科学研究中的作用,这样就把许多有价值的思考和探索都当做形而上学而排除在科学之外。其后果是,马赫终其一生不仅反对原子论,而且也拒不接受相对论——据说是因为人类的感官无法观察四维空间。爱因斯坦对马赫的赞誉是真诚的,对马赫主义的批评也一针见血,他在一封私人的信件里说:“马赫的科学方法不能产生任何活的生物,只能消灭害虫。”[9] 笔者认为,虽然说消灭害虫不如创造新生命那么高大上,也是一项必要且有时十分艰巨的任务,马赫在这方面的工作值得高度肯定。但是,他的这种过于狭隘和严苛的反形而上学倾向,有时也不免错杀了一些幼苗,真所谓“成也萧何,败也萧何”,在二十世纪物理学向微观世界进军的背景下就显得落后于时代了。所以,在第一次世界大战后,随着马赫在1916 年去世,马赫的哲学思想对新一代物理学家的影响就日益衰微。他的追随者(以“维也纳小组”为首的一批哲学家)于是以马赫的反形而上学为基点,重新出发,结合逻辑学和数学的新发展对马赫哲学进行了改造。他们修正了马赫的科学观,不再把科学简单地看作是“对感性观察记录作出的经济描述”,而看作是一种对自然现象作出的“假设演绎系统”,科学必须对感性观察在数学和逻辑方面做出大量的细致加工工作。他们的努力导致了逻辑实证主义(或逻辑经验主义)的诞生,可以看作是马赫实证主义的 2.0 版本。

哥本哈根学派的科学家同二十世纪的大多数科学家一样,在自己的研究中所遵循的哲学思想是十分多元的,但是他们都在不同程度上认同实证主义哲学。当爱因斯坦说“上帝不掷骰子”时玻尔回应说:“告诉上帝应该如何管理世界不是我们的使命。”这种态度反映了他的实证主义科学观,那就是:科学家的任务是在经验数据中寻找显示自然界规 律的证据,而不是为自然界制定法则。玻尔还说:“我能立刻同意实证主义者所要的东西,但是不能放弃他们所拒绝的东西......实证主义者坚持要求概念上的清楚,我当然完全赞许,但是他们单单因为我们在原子领域中缺乏足够清楚明确的概念就不准对更宽阔的问题进行任何讨论,似乎对我就不怎么有用了——这一禁令阻挠我们对量子论的理解。”[8] 这话反映了玻尔等同时代科学家的态度,即同意马赫实证主义关于科学应该建立在经验基础上的原则,但是批评它对“形而上学”的过度排斥。逻辑实证主义正是顺应了这种批评而建立和发展起来的。

玻尔对实证主义的取舍态度直率而明晰,海森伯的科学观跟他不同,倒是跟他的研究对象——微观粒子——有点相似:他在不同的场合、回答不同的问题时,会呈现出不同的思想倾向,更像是各种哲学流派的“叠加态”。他曾说:“量子论的哥本哈根解释完全不是实证主义的,因为实证主义是以观察者的感官知觉为基础的,而哥本哈根解释则把能用经典概念描写的事物和过程,也就是实在,当作任何物理解释的基础。”这话听起来让人觉得他更倾向于爱因斯坦那种“实在论”。但是他在另一个场合又反对唯物主义的实在论,他说:“唯物主义的本体论靠的是一个错觉,即在我们周围的世界里存在着的这种直接‘实在性’这个概念能够延伸(外推)到原子领域。可是,这个延伸是不可能的。”“所有反对哥本哈根解释的人们在下一点上彼此都同意:在他们看来,最好回到经典物理学的实在概念上,或者更一般地表达,回到唯物主义的本体论,也就是说,回到一个客观真实世界的观念,这个世界的各个最小部分也象石头和树木那样在同一方式上客观地存在着,和我们是否观察它们无关。我将再一次解释,这是不可能的,或者仅是部分地可能。”有时他还显出某些唯心主义倾向:“自然科学不是自然界本身,而是人和自然界之间关系的一部分,因而就依赖于人。某些观念是先验的观念,即出现在一切自然科学之前,这个唯心主义论点在这里是对的。”[8] 然而,不管他的这些变化多端的说法如何,他在 1925 年所发表的“运动学和力学关系的量子论再解释”一文反映了他的科学观底色还是离不开马赫的反形而上学思想。此文在正文前的摘要只有一句话:“本文试图将量子力学的理论基础完全建立在原则上可观察量之间的关系之上。”这篇论文是海森伯的成名之作,标志着量子力学的第一种数学表述——矩阵力学的诞生。这句摘要突显了“可观察性原则”在他建立矩阵力学过程中的重要性:一旦抛弃电子轨道这类不可观测、无法定义的概念就立即给旧的量子论带来突破性的进展。而这一思想又来源于波恩(Max Born)。海森伯曾是波恩的学生和助手,波恩在海森伯之前几年就阐述过量子力学只应限于研究“可观察量”这一思想,波恩虽然十分轻视哲学对科学研究的作用,他说:“我确信,理论物理学才是真正的哲学。”但他也承认,“可观察性原则”在思想上起源于马赫。只是马赫把它用在了逻辑批判上,而波恩把它用到了科学研究上。[11] 所以,追根溯源,海森伯也像“从母乳中吸收营养一样”得到过马赫主义的滋养。

另一方面,玻尔的助手和终生合作者罗森菲尔德(Leon Rosenfeld)则是一位马克思主义者,他不倦地为玻尔的互补原理辩护,认为它符合唯物辩证法的矛盾统一思想,在他看来,实证主义同辩证唯物主义并不是互相排斥的,泡利将此表达为:罗森菲尔德=√(托洛茨基×玻尔)。至于泡利本人,他的父亲同马赫是同事又是好友,泡利出生后马赫做了他的教父,泡利戏称他从小受的是“反形而上学教”而不是罗马天主教的洗礼。也许由于这层关系,泡利同那些继承了马赫衣钵的哲学家一直保持着沟通,参加了“维也纳小组”关于逻辑实证主义的许多讨论,逻辑实证主义的建立有他的一份贡献。

综上所述,二十世纪的物理学界,包括哥本哈根学派和它的批评者爱因斯坦、薛定谔等等,同科学哲学界保持着相互影响的关系。科学家的主流在从事科学研究的时候,都坚守以下的实证主义信条:只接受那些建筑在实验验证过的事实之上的理论,排斥任何先验(先于经验)的理论和概念;反过来,哲学家们又从这些科学家的共同信仰中总结提炼出各自的哲学理论,包括实证主义的新版本——逻辑实证主义。

在马赫主义被改造、发展为逻辑实证主义的同时,美洲大陆的哲学家发展出了他们的实用主义哲学,在笔者看来,这是一种具有美国特色的实证主义,同欧洲的逻辑实证主义有许多相似的观点,只是它更强调知识的实用性和功利性,认为应该根据有用和有效程度来评价一种思想或理论。实用主义这个名称传入中国初期曾被译成“实验主义”,用在其科学哲学方面似更为贴切。实用主义在科学研究以外的教育、政治、社会等领域也产生了巨大影响,胡适在美国的导师杜威 (John Dewey)就是美国实用主义的领军人物之一。中国有一句广为流传的胡适名言“大胆假设,小心求证”,它克服了原教旨马赫主义的小心有余,大胆不足的缺点,反映了新时代科学哲学的更为广阔的视野而又不失严谨的治学态度。1957 年,胡适在纽约主持了祝贺宇称守恒定律被华人科学家推翻的宴会,吴健雄在会上介绍自己验证李政道、杨振宁理论的实验时,就提到了他的这句格言对自己物理研究的指导作用。

人类对于自然界的认识在过去一个多世纪有了巨大的飞跃,相对论和量子力学的创立使人类的物理知识在微观和宏观的尺度上得到了极大的扩展,而这些成就正是爱因斯坦和玻尔等一代物理学家受益于马赫对旧物理学的批评、从而在他们的科学研究中摆脱人类的主观影响而取得的。可以说,马赫是二十世纪科学哲学的奠基人,他在这方面的贡献直到今天都令科学家们心向往之。2022 年的诺奖得主塞林格在题为“量子纠缠独立于时空”的访谈中,论及量子纠缠实验对人类世界观的影响时说:“我建议我们需要对时空这一观念重新作一个深入的分析,其深刻程度可能要同维也纳的物理学—哲学家马赫把牛顿的绝对空间和绝对时间赶下王座相媲美,希望最终产生出类似于爱因斯坦的相对论一样的新物理学。”[12]

致谢:

在撰写此文过程中,程宏、胡化凯提供了有关资料来源,熊卫民、王作跃提供了宝贵的修改意见和建议,作者谨在此表示谢忱。2023年5月26日。

注释:

[1] S. Weinberg, “Einstein’s Mistakes (爱因斯坦的错误)”,载《Physics Today》58 卷 11 期(2005)

[2] M. Gell-Mann,“What Are the Building Blocks of Matter? (什么是构成物质的基本要 素?)”,载文集《The Nature of the Physical Universe》(1979)

[3] J.惠勒,“不可思议的量子行业”,载《物理学和质朴性》,方励之编,安徽科学技术出 版社(1981)

[4] 范岱年,“尼尔斯·玻尔与中国(上、下)”,载《科学文化评论》第九卷第 2、3 期, (2012)

[5] 胡化凯,“20 世纪 50-70 年代中国对哥本哈根学派量子力学诠释的批判”,载《科学文化 评论》第十卷第 1 期,(2013)

[6] R. 哈勒,“洪谦教授访问记”(1987 年),载洪谦著《论逻辑经验主义》,359 页,商务 印书馆,(2012)

[7] 王德禄,“留学归国科学家访谈录(下)·卢鹤绂”,载《院史资料与研究》2018 年第 2 期(总第 160 期),中国科学院院史研究中心·院史资料室编,44—46 页。范岱年所著的“尼尔 斯·玻尔与中国(下)”一文对上述采访也有简要的提及,见[3]

[8] 卢鹤绂,《哥本哈根学派量子论考释》,上海,复旦大学出版社(1984)

[9] F. Wilczek, “Total Relativity: Mach 2004 (完全相对性:马赫 2004)”,载《Physics Today》57 卷第 4 期(2004)

[10] A. Einstein,“Ernst Mach (爱因斯坦悼念马赫逝世的文章)”载 《Physikalische Zeitschrift》17 卷 101(1916)

[11] 厚宇德,“玻恩与哲学”,载《科学文化评论》第十九卷第 4 期,(2022)

[12] A. Zeilinger,“Quantum Entanglement Is Independent Of Space And Time(量子纠缠独立于时空)”,载《Edge.com》网站(2016)

文章内容仅代表作者观点 不代表中科院半导体所立场 编辑:静玲子