元宇宙(Metaverse)议题一路火热到汽车领域,尤其当全自驾到来,驾驶解放大脑、包括乘客在内,体验车内空间将全然不同,车内不见得要套上头盔将增实境(AR)、虚拟实境(VR)、含AR及VR的混合实境(MR)整合其中,而是透过3D AR抬头显示器(HUD)达到裸眼全像成像显示。

怡利拥有专利技术的3D AR HUD,市场直接为其加上元宇宙的黄袍。只是,董事长陈锡勳却相当置身「市」外,因为元宇宙题材何时真正落实在车上?太难预期了。

非但如此,提起近年来台湾汽车供应链发展正如火如荼展开,陈锡勳坦言,有点看不懂!主要是汽车国际认证得花上数年时间才能取得;还有,不少台系厂似乎仍未与汽车供应链有效接轨等纳入全盘考虑。

陈锡勳谨慎看待汽车产业,是因为怡利在国际主流供应链打滚数十年,一度风声水起、但一夕跌落神坛。最後,打落牙齿和血吞了数年,才又在车用HUD站稳脚步。

以下针对上述背景对陈锡勳进行的访谈纪要:

问:元宇宙搭上车,让市场对怡利的3D AR HUD有无限的未来想像,你怎麽看?

答:我认为这题材距离现实仍相当遥远,不知何时落实。所以,目前仍难具体评估元宇宙在汽车上的发展。

不过,怡利的3D AR HUD视觉可达车前100~200米,而且体积也跟着缩小,还可动态变化满足开车实际距离需求,而且具有成本竞争力,亦达量产阶段,则是不争的事实。

问:汽车有安装HUD的必要性吗?特别是其应用在汽车的历史不算短,但普及率却不高;反观车用显示大屏幕却蔚为风尚?

答:基本上,HUD与愈来愈大块的屏幕发展并没有冲突。简单说, HUD是车上的精进显示器,主要是将信息投射在挡风玻璃上,HUD就是驾驶视觉停留的最佳位置,驾驶视线停留在挡风玻璃就能获得大量信息。便捷又增加安全;在没有HUD的情况下,驾驶人视线需要在道路、仪表间来回切换,容易导致视觉疲劳及注意力分散等问题,潜在增加行车危险性。

以奔驰(Mercedes-Benz)CES 2021展示的MBUX Hyperscreen巨型屏幕来看,同时也搭载最大的AR HUD,其HUD应该是当下世界最先进的应用之一。其实2020年奔驰发布S级AR HUD即受市场高度关注,主要是AR HUD结合部分先进驾驶辅助系统(ADAS)功能,可实时进行道路危险警示、预告路况,提升驾驶安全性。

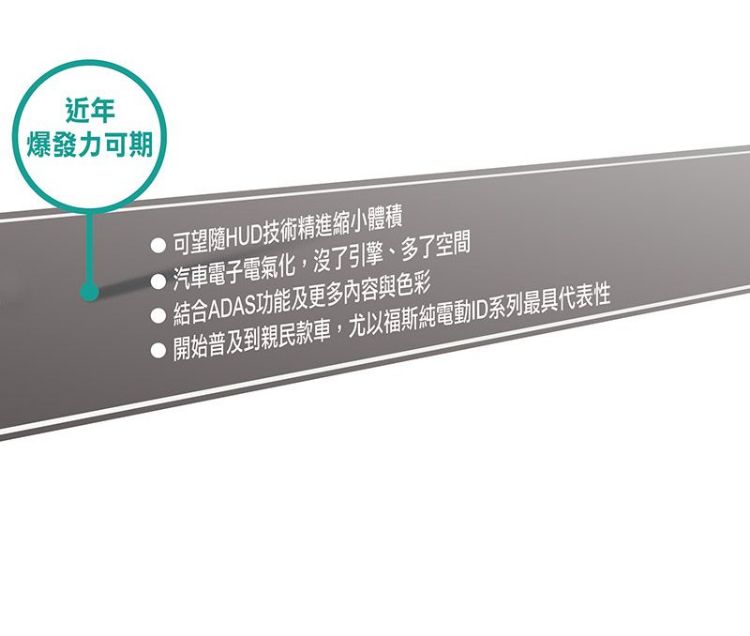

欧洲新车导入HUD的成长速度将愈来愈快,以大众(Volkswagen)的ID系列为例,已全面导入HUD;国内吉利是另一个代表。不久的将来,HUD不再限制高端车款才有,将快速普及到国民车款,而其他欧、美、日、中等品牌厂也积极导入中。

再来就是,早期其呈现相对单调,可能只有测速、导航。近年随着技术进步,连领航员的动画、地图都能够精致呈现。

问:过往到底什麽限制了HUD普及?又是什麽逆转了这个态势?

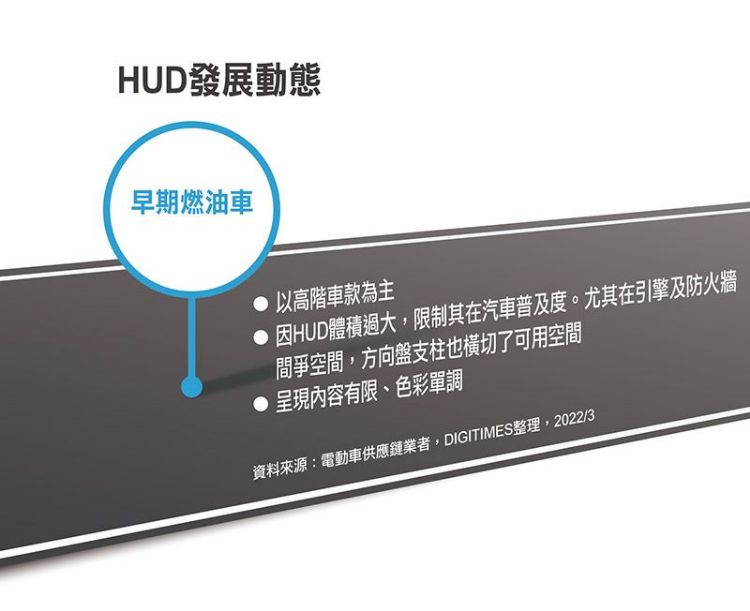

答:实际上,HUD过往多数应用在高端燃油车(ICE),普及率一直受限主要是体积问题。从驾驶舱来看,HUD只是个小小的按扭,但是,这颗按扭背後连结的是个超大体积,进而影响到普及率。

过往就整个汽车结构来看,HUD最主要限制就在:一、HUD在引擎与防火墙间争空间。其中,防火墙位在引擎及客舱间,以保护驾驶。二、方向盘的支柱横切了可用空间。这个支柱当然无法轻易更动,但也妨碍了HUD的可安装空间。

简单说,HUD就在破碎的空间内争取安装的可行性,而且HUD光是直线投影,也不是单纯挪个可容纳空间就行,这在在说明了早期设计上的难度。特别是不同车款、内部结构就有不同设计,HUD一直高度考验车厂(OE)与供应商的设计能力。

所以,解决HUD普及率问题有二:首先,把HUD体积变小;其次,把空间腾出来。

以怡利的3D HUD技术,就是直接有效地把体积变小。

而新能源车的普及则是挪出相对多的空间让HUD发展。特别是电动车部分,因为拿掉燃油车的引擎,再加上汽车电子化,让出许多空间,使HUD得以更轻易设计。这就是HUD普及率可望催速的动力。

问:HUD安装问题迎刃而解,将吸引大量新进者抢入?

答:HUD竞争比想像中激烈,耳熟的主流供应商早深耕多年,再加上技术有一定门槛,新进者不易切入。

从普及速度来看HUD发展是一种角度,然而更深层的意义,是其在汽车主流供应链发展已相当具历史性。如上述,一辆车从打算安装HUD开始,从最源头的车厂设计就必须把相关供应商都聚集,包括车的结构、挡风玻璃、仪表、车身自驾等供应商,全都要共同合作。

细节一路延伸,例如挡风玻璃材质、光学元件、曲率互相设计等,完全都得对接到车厂设计,运作约5年後才能应用上车。

所以,从认证、取得与车厂合作的代理、产品合格、具共同设计等能力及经验来看,对新进者来说是个相当高的门槛,因为所耗的时间、过程挑战都不低。

当然,HUD还有技术精进的挑战,例如要呈现更长距离的效果,体积也会跟着加大。後续AR HUD的加入使功能更精进,过程同样不少技术挑战,怡利则用3D技术把体积缩小。

问:怡利是台湾汽车电子的先锋,在全球各汽车产业链耕耘期长,台湾在该领域急速成长,担心後发先至吗?

答:怡利早期是汽车音箱起家、可以称得上是车载信息娱乐(IVI)的前身,还拔得全球前三大车厂之一最佳潜力供应商头筹。却因为某PCB厂供给的某批产品不良率高,怡利进而赔偿该车厂约新台币十几亿元,同时被踼出该供应链,至今与该PCB厂的诉讼官司仍在进行。

一夕跌落神坛,鼻青脸肿之余只能痛定思痛、重新从汽车认证流程开始耕耘,并转型切入ADAS系统及HUD等,目前与欧、美、中等车厂都有密切合作。

怡利除了取得切入主流汽车供应链的入门票,并分别打入主流车厂,由车厂派认证师到台湾进行勘查以取得资格。说来容易,但却是花了数年的时间累积打造而来。

像是元宇宙等诸多未来车想像,基本上对於身处主要汽车产业链的供应商来说,短期都不易引起共鸣,业者们太清楚这些历程的酸甜苦辣。

问:全球新创未来车供应链正如雨後春笋般崛起,近年台湾汽车电子产业正锣鼓震天响有目共赌?

答:台湾许多业者确实将汽车视为未来主要耕耘的产业。坦白讲,我是有些看不懂。当然,汽车产业涉及范围很广,或许我仍有观察不足之处。

不过,我从两个方向探讨:一、台湾本身市场规模不够大。二、多数台湾业者近几年甚至现在才投入,没有真正在汽车产业历练过。

对部分一头热要投入的业者来说,当下或许是蜜月期,待真正接触,开始走入上述汽车认证、量产流程,应该才是考验的开始吧?

大家都看好未来车发展,并视为兵家必争之地。但是,新进者或许根本不知道汽车供应链在做什麽?车厂在意什麽?例如汽车安全,对不少新进者来说,或许很难体会这目标达成难度有多高。

问:IVI跟资通讯(ICT)产业相关性大,台湾ICT产业链经验丰、优势佳,或许可缩短历程?

答:实际上,IVI是车厂的核心发展区,是人机界面的首站,诸多驾驶体验或是汽车数据产生都会汇流到这个领域,所以不少车厂都自己主导,包括软硬件部分。不少具影响力的欧、中、日系品牌车,都是自己设立子公司专门投入这个领域;这说明一般电子业要打入汽车领域不易,车厂早有自己盘算。

当然,不是每辆新车都有导航与先进IVI。考量地缘政治、区域化发展因素,再加上每个区域需求不同,汽车生态系也会因地制宜,这或许是台湾供应链的一个切入点。

例如在东南亚、印度、巴西等市场,不倾向让国际品牌车厂全权掌控,而是透过合资方式争取潜在供应权。像是国际车厂在印尼设厂,其实持股只有3成、印尼资金占了7成,而早期在国内,外资车厂持股最高可达49%。

这些区域就会要求指定的供应商,与原车厂接洽一同投入,并生产供应,可称Original Equipment Suppliers(OES),或许不同区域有不同名词解释,但最关键是供应商仍得与原厂直接接触,且须符合其要求,这只是原厂的另一个体系,即使在地设计、制造,还是要通过车厂认证。

当然,目前这些区域的汽车,多数没有先进IVI,不然就是量相对有限。

责任编辑:陈至娴