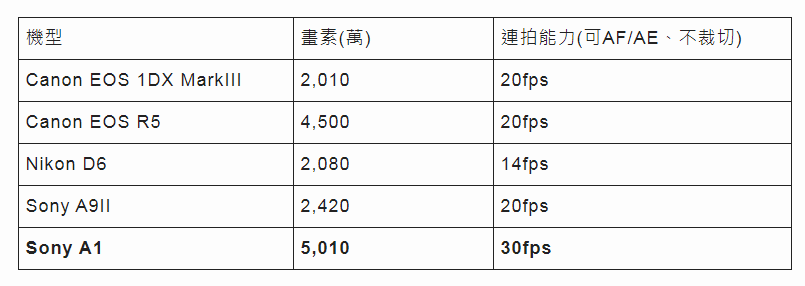

当我们以为Sony A9/A9II能够以2400万画素、每秒20连拍的超强规格称霸运动与新闻界的时候,谁也没想到Sony还端出了一盘大菜A1,它不但是5000万画素,还把连拍速度一口气推到每秒30张的等级,同时维持了连拍无过黑画面,甚至还有8K录像,强悍到令人咋舌的规格在摄影圈呈现爆炸性的讨论热潮。不过除了这些炫目的规格之外,我们也往更深处探索,与小编一起来挖掘看这台旗舰A1真正珍贵的地方。

● 外观介绍

在正式讲外观之前,我想先提出一个问题:30fps连拍到底有什么厉害的地方?

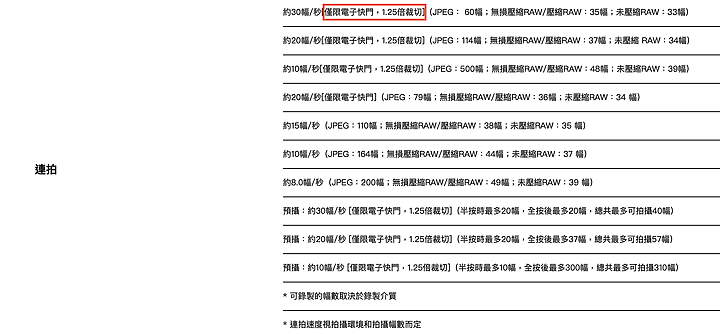

你说相机每秒连拍30张是一件很困难的事吗?绝对不是!几年前就有相机能够达到50或60张的连拍能力,甚至小相机产品早就有破百fps的连拍能力。BUT!这些超高速连拍都是有条件的,你可以把过去所有具备这种超高速连拍能力的相机拿出来看,不论是多夸张的连拍速度,后面一定,不是通常喔,是一定会有一排小字,告诉你这超高速连拍的限制。我举两个我们测试过的例子,而且是旗舰机种的产品规格给大家看看:

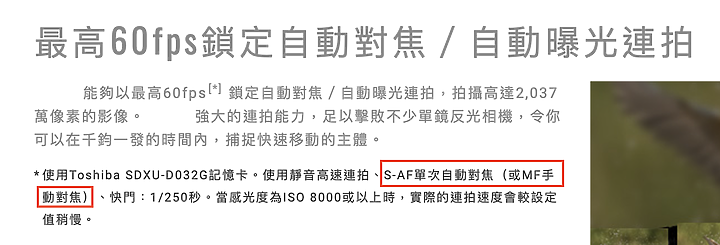

▲[产品1]:在每秒60张的情况下,必须使用单次自动对焦或手动对焦。

▲产品2:在每秒30张连拍的情况下,会做1.25倍的裁切。

举凡说自己拥有超过20fps超高速连拍的相机产品,一定会有做以下限制的其中之一:

1、限制对焦/曝光检测

2、画素裁切

例如上面的[产品1]可以达到每秒60张连拍,但它必须锁定对焦或使用手动对焦,曝光检测也会以第一张为主;[产品2]则是可以AF/AE,但画素会做1.25x的裁切,也就是它不会使用到整片感光元件的范围拍摄,这是何解呢?

在超高速连拍的环境下会遇到两个问题,第一是对焦演算能力会大受考验,相机通常没办法在每一张照片的时间间隔这么短的情况下,让对焦系统持续运作来确保每一张都能合焦,所以就干脆限制你不能对焦也不能测光;第二是影像处理器的负载会瞬间拉到超高,因为相机在短时间内产生极大量的资料,所以通常厂商会祭出裁切或者是像素合并的方式,让档案变小,这样AO4440处理器才应付这么大的相片数量。

再举一些可能没那么明显的例子:

过去Canon与Nikon的最高阶产品如1DXMarkIII或D6等,都是打着高连拍速度(但这都是机械快门而且多数不会降AF/AE与裁切)。这些产品都有一个共同点,就是感光元件的画素最高不会超过3000万画素,甚至连Sony自己的A9都是走2400万画素,我想这跟处理器的能力有很大的关系,而处理器的能力跟科技发展有直接的关联。

你或许会说,象是1DXIII跟D6这种给记者用的机器不需要这么高的画素,但我想肯定是有人会需要超高画素+超高连拍速度的,最明显的就是拍鸟群众了,君不见有许多人是使用超高画素机种在拍鸟的,就算是拿600mm f/5.6加2倍镜的1200mm-ic/" title="1200mm产品参数、文档资料和货源信息" target="_blank">1200mm好了,你要拍的鸟可能还是只占画面中的一小点,拍鸟的人是不会嫌画素太多的。

所以Sony说:「鱼与熊掌何不兼得?」咱们就做一台:

●5010万画素

●每秒30连拍

●不裁切

●可同时连续自动对焦/测光

要成就这四项能力,A1需要:

●CMOS超高读出速度

●大量的存储器

●超高处理速度

所以A1使用了全新的堆栈式感光元件,以及专门为它打造的双Bionz XR处理器,来成就这些其他厂商无法完成的超猛规格。

让A1强大的关键,追根究底的来说就是这片感光元件,还有后面的双Bionz XR处理器。那这片堆栈式感光元件到底是什么呢?

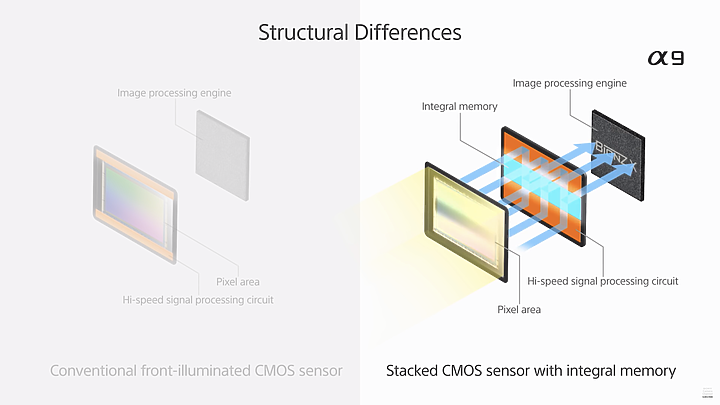

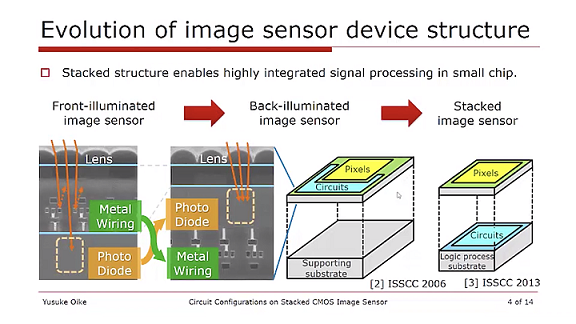

我们用Sony A9的图来做示意。过去的感光元件上除了有最上层的色彩滤镜,这一层里同时也有信号处理的线路负责把收集到的光线转换成讯号传送到后面的处理器。

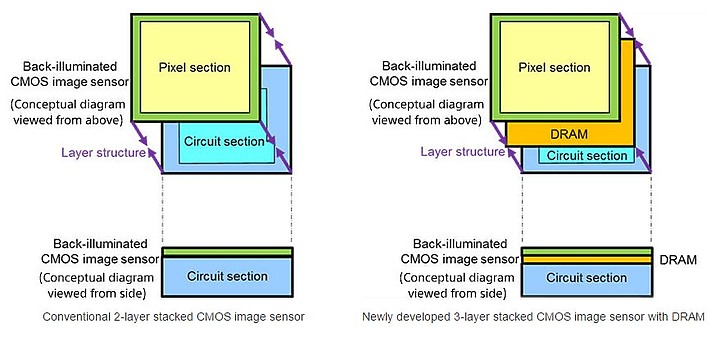

A1使用的叫做堆栈式感光元件,结构上与A9、A9II,还有RX100 Mark VII相同。堆栈式感光元件的特点在于,它把原本在第一层、要跟色彩滤镜塞在一起的讯号处理线路拿到后面去,同时呢,在这两层的中间加入了一片属于CMOS自己的暂存存储器。

这样做有什么好处呢?第一是讯号处理线路的面积变大了,原本要跟色彩滤镜抢位置,现在它有独立的一整层,所以处理讯号的能力也就更强更快;再来,色彩滤镜的可用范围变大了,所以我理论上可以做出更大的单位像素面积,或者是塞下更多的像素。第三,CMOS有自己的快取存储器,代表资料在送到处理器之前,我就可以先把大量的资料往这里送。

这几层合起来运作的结果就是「快」,不论是在资料量上或速度上,都已远远超越过去传统的CMOS感光元件。这也就是为什么A1强调自己的果冻快门极低,因为我的处理速度够快,导致CMOS读出速度也能比以前快许多,所以自然大幅的缩短了CMOS由上往下扫的时间差异,同时这个特点也让电子快门的闪灯同步速度首度能够达到1/200秒。

小编猜测这也就是为什么到目前为止,只有Sony的堆栈式感光元件能做到连拍时无过黑画面,因为感光元件里面就有自己的存储器,所以你在半按快门时他其实已经不断的在记录了,按下快门的那30fps照片只是从里面拿出来而已,也因为这样它才有余裕能够同时送画面给荧幕,让你在按下快门的时候仍然能持续预览画面。当然这只是我的臆测啦。

那既然有很大量的资料不断的往后送,对于后面的影像处理器的压力就来了,所以A1内建的虽然也是跟A7SIII相同的双Bionz XR处理器,但他们这是专为A1调整的版本。

但以我自己的感觉来说,1200万画素的A7SIII要一次使用到2颗处理器吗?我个人更偏向相信Bionz XR的双处理器架构应该原本就是要设计给A1使用,如此才有办法撑得起一秒钟拍30张5010万画素这种恐怖的资料量。一张JPEG FINE平均是21MB,它一秒就能打出630MB的容量,最多能打出182张,也就是6秒钟内产生3.8G的资料量。

再来,实体快门的部分也有强化。A1的快门上除了用传统的弹簧控制以外,还在里面新增了一个电磁驱动器。简单来说它就象是一个快门帘幕的加速器,让快门帘能够以前所未有的速度高速移动,Sony叫它「双驱快门」,它的效果我们之后再谈。

如果你仔细看的话,可以发现军舰部前方也新增了机外的白平衡传感器,除了感光元件内的白平衡感测以外,机外感测器可以给CMOS一个没有经过镜头的光线数值,藉此让画面的白平衡更加准确。

在Sony的无反相机里,只有A9II/A1系列拥有机身专属独立的对焦/快门释放转盘。其实我个人是希望每一台A7系列的机身都有这个功能。我并非全职的专业摄影师,但总有些时候你可能需要快一点调整AF-S或AF-C模式,或MF,看到什么稍纵即逝的东西,你不需要眼睛离开物体去看选单,直接用手调整就可以了。

机身右侧的操作区,与A9II/A7RIV完全相同,手感完全没有任何差别。而A7SIII的C1位置则改成独立的录像键。

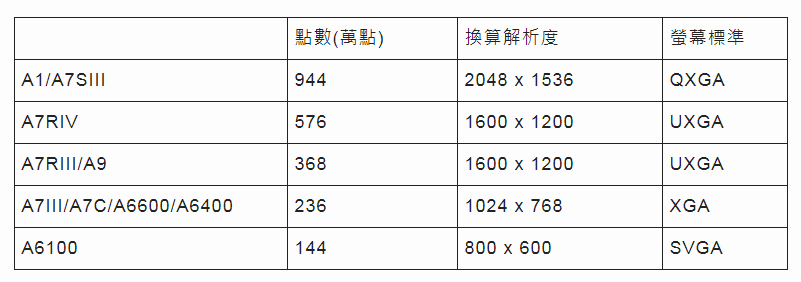

先前我们在A7SIII上见到的944万点超高分辨率电子观景窗,现在在A1上也能拥有了。

要我说几次都没关系,这片EVF会是你见过分辨率最好的电子观景窗,用过它之后你会很难接受其他的EVF了。不过我个人还是觉得在A7SIII上放这么好的EVF有点奇怪,但放在A1上完全正确。我也期待Sony把这片EVF放到所有的产品线中。

另外,这片EVF可以达到240fps的更新率,但相对来说画质会下降。如果要选择最好的画质就更新率就会降到120fps或60fps。

Sony的按键配置到了A7RIV之后算是一个最新的世代,每一颗按键的深度都非常明确,摇杆的方向也没有太多模糊的地方,我们可以说这是一个相当成熟的按键配置系统了。

机身右上(上图中间偏左)的位置,有写了一个8K SteadyShot Inside。

机身两侧一览。

A1拥有Sony无反相机有史以来最多的连接埠。包含了支援到1000BASE-T的网络LAN端子,闪灯同步接孔,下方是Micro USB可支援许多Sony配件。还有麦克风、耳机接听3.5mm接孔,以及有替使用者着想的HDMI Type-A。

最后,USB连接埠是USB 3.2,理论传输速度是每秒1212MB;而A9II也是USB 3.2,但那是USB 3.2 "Gen1",理论传输速度是每秒500MB,速度足足快了两倍。顺带一提,A7RIV也是USB 3.2 Gen1。所以如果你想要在摄影棚里有最快的连线拍摄速度,A1是你最好的选择。

A7SIII使用的是侧翻式荧幕,但A1是上掀式。Sony很明显的在告诉你他们想要把侧翻式荧幕放在录像的产品,而上掀式给拍照为主的产品。

记忆卡插槽与A7SIII相同,双CF Express Type A,同时这两个插槽也支援SD UHS-II的规格。

有趣的是,你如果想要拍8K的话,不一定需要买贵森森的CF Express,买一张最低写入速度高过60MB/S的V60卡就可以了。甚至就算是流量最高的4K 60P XAVCS-I,每秒600Mbps流量也只要确保卡的速度有V90即可。你不需要为了录像非买CFE不可。

但CFE还是有一些优点,例如资料写入的正确性会高过SD,因为它在写入时会做检查。再来目前CFE的最高速度还是远超过UHS-II,如果你有大量高速连拍的需求,选择CFExpress还是有一些优势存在。

绝大多数的可交换镜头相机都没有设计办法在拆卸镜头时,能够大幅降低尘点进入的机会。一直要到Canon在几年前推出EOS R的时候,首度加入在关机时自动关闭快门帘的设计,奇怪,这概念明明就很简单,怎么过去那么多年来却没人想到过呢?Sony在A9II的韧体更新v2.00版本推出时的功能,现在就直接在A1机身中内建。

我想过去并不是没有这个技术,而是高阶数位单眼相机时代满讲求开机反应速度,我猜他们可能认为这个开启快门帘的动作或拖慢整个开机的速度。不过我在实际使用A1时会觉得这个功能会拖慢我开机,导致明明开了机,但快门帘根本还没打开的情况吗?没有,完全不会。

不过我也必须很诚实地说,虽然无反光镜相机的开机速度已经大幅超越过去的产品,但相比于数位单眼0.1秒的等级,那种开机键一拨下去马上就能击发快门的速度来说,无反相机还是要等个差不多1秒钟,这个时间是绝对够快门帘打开的。

A1可以使用垂直握把,型号为VG-C4EM,这个握把也同时兼容于A7RIV/A9II/A7SIII。

其实我有问Sony的人,有没有考虑过推出更大型内建电池握把的机种,象是1DX或D6这类的系列,他们说他们希望能够维持机身一样有小体积,因为A1虽然的能力是可以胜任体育摄影,但也不希望把目标就设定在体育摄影里。

小编个人也认同这个做法,如果电池握把能提供的就只有更大的电力与垂直的握感,那其实加上外接握把即可,你不需要强制消费者必须要选择更大的机种。

● 重点功能介绍

有别于以往,我们过去测试相机通常都是在分辨率,不然就是对焦能力上着墨,而且是测试内容的第一项。但在A1上,我们认为这台相机最珍贵的并不只是对焦能力或5000万像素,真正具有突破性的地方,是在于堆栈式感光元件与快门的协同合作所带来的突破性成长。

● 闪灯同步速度的进化-机械快门

我们在前面有提到,A1使用的是弹簧+电磁驱动器的「双驱快门」,能够让机械快门的闪灯同步速度达到1/400s。

这个双驱快门在你一般使用的时候完全不受影响,它的机械最短快门时间依然是1/8000s-ic/" title="8000s产品参数、文档资料和货源信息" target="_blank">8000s。但如果你是闪灯使用者的话就有很明显的差别。

在相机的规格页里一定有一个「闪灯同步速度」,这是第一快门帘打开后、第二快门帘关上前,让整片CMOS都能够感光的这段时间。只要短于这个时间,快门就会呈现第一与第二快门帘同时落下的状态。因为机械结构速度的限制没办法让整片CMOS同时曝光1/8000秒,所以采用前后快门帘落下,类似扫描的方式来达成。但如果用这样的方式,闪灯就没办法让整个CMOS都曝到闪光,画面会出现快门帘的阴影。所以过去长久以来全片幅的帘幕式快门的同步速度一直都被限制在1/250s到1/320s之间。

A1的双驱快门目标就是在突破这个限制,Sony的工程师们使用电磁驱动器,让快门落下的速度加快,相机就能够再缩短CMOS整面曝光的时间,达到前所未见的1/400秒。

1/400秒的意义,代表可以让你比以往更低?EV的快门拍摄,你可以使用这个快门速度来压低环境光线,取得更大的创作自由度。过去你可能要在镜头前面装一片减光镜来降低环境光,但同时你也必须要增加闪灯的出力;或者你需要使用闪灯的高速同步,但那又可能会影响闪灯的最低出力限制,或者牺牲掉闪灯的持续时间造成残影。缩短快门同步速度的做法对摄影师来说真的是一大福音。虽然?EV不算多,但小编很高兴有厂商开始在意到这一点。

● 闪灯同步速度的进化-电子快门

这部分是本篇评测我花最多时间研究的内容。以前我一直搞不懂,到底为什么我几年前在A7RIII的评测里测到的电子快门同步速度会是1/13秒这种奇怪的数字?各位有思考过这个问题吗?其实这个问题的答案跟CMOS的读出速度有关。

而且你一定在Sony的官网里常常听到这四个字,光Sony台湾的A1网页里就出现了不少次:

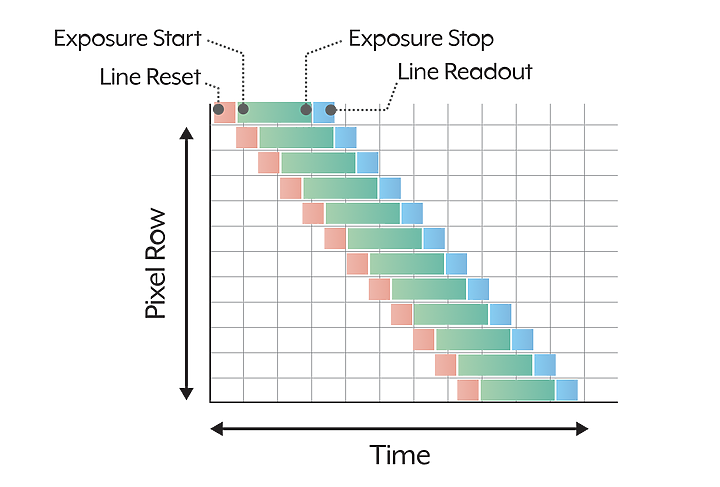

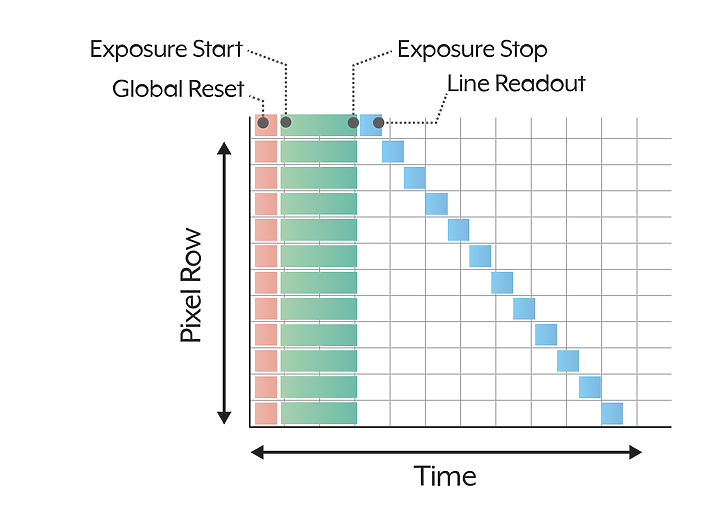

CMOS感光元件的曝光与资料读取,绝大多数是以由上而下,依序由最上面一排的像素到最下面一排来完成的,我们叫这种运作方式为「滚动式快门」。这个由上而下扫描的时间越短,代表得出来的影像上下区域的时间差会越少,同时也意味着资料会越快的被送到影像处理器去处理。

这也是为什么你听过或看过「果冻效应」,那就是因为整面感光元件的扫描时间长,长到已经造成读出CMOS上方到下方的这段时间差太大了,所以原本影像是一条垂直线变成斜线了,是因为上下的读取时间有落差。这我想各位应该都能理解。

那为什么你用机械快门不会有果冻效应呢?其实不是没有,而是果冻效应微乎其微。因为机械快门帘的落下时间很短,短到你的物体必须要以极快的速度移动,才能因为机械快门感受到CMOS上排与下排的时间差。

▲A7RIII在使用电子快门击发闪灯时的差异。

好,那我最大盲点来了,为什么A7RIII的电子快门同步速度会只有1/13秒?再快的话就会出现闪灯不同步造成的黑条纹。这个问题的答案也在读出速度。要知道答案,你必须要先知道一个条件:曝光时间与读出是相互独立的事件。

曝光是光线进入感光元件的微透镜与像素子这类元件的这段时间;读出是曝光完成之后,CMOS线路把这些光子进入的资料拿走。一定是先曝光,再读出。

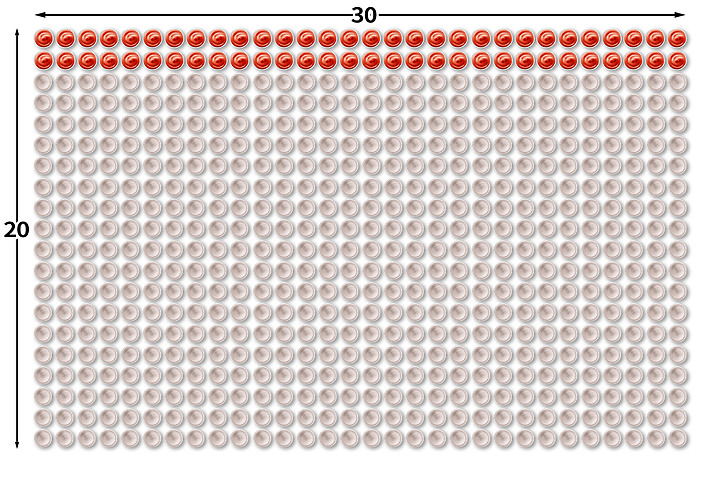

为了了解这个概念,请各位想象自己是一个在番茄酱工厂工作的工人,工厂里有长30个、宽20个的小杯子,你的工作是要在里面挤番茄酱,一次挤一整排,挤完一排后面就有人把一整排拿走。挤番茄酱的过程就是曝光,拿走装了酱的杯子是读出。你把20排全部挤完、拿完才算完成。你如果想要挤得快,那你可以不等上一排挤完就直接挤下一排,例如第一排刚开始的时候就马上挤第二排,那整个过程就会快很多,理想的状况是你可以快到象是「几乎」在同时挤20排番茄酱。

闪光灯的角色在哪里呢?工厂老板说,这批番茄酱必须要全部临时加一个香料,而且只能从空中整面洒一次,你会怎么做?想当然你挤的速度一定不能慢,至少至少,必须要在第一排挤完之前、最后一排开始之后洒下去,这个时间点撒下香料就能确保所有蕃茄酱都能加入。而理想的状态是,你的速度快到象是「几乎」同时挤20排。

▲滚动式快门运作。纵轴是感光元件的高(番茄酱排)、横轴是时间。绿色是曝光(挤番茄酱时间)、蓝色是读出资料(工人拿走酱杯)。

当你挤番茄酱的速度越快,这条斜线的斜率会越来越接近垂直。理想的状况会变成下图:

▲全域快门的运作方式。20排全部同时一起挤,但依然是依序逐行拿走酱杯。

用这两张图去思考,如果我要洒香料(打闪光灯),是哪一张图会比较容易同时让所有的酱杯都填满呢?想必是速度越快、越接近全部同时挤的机会越高。

如果到这里你还没睡着,你应该就能理解电子快门与闪光灯的关系。为什么A7RIII的电子快门闪灯同步速度是1/13秒?因为这个速度是闪灯能一次打到整面CMOS的最短时间,再短的话就只能照射到部分的CMOS了,导致照片里会有黑边。它从第一行开始曝光结束之前、到最后一行开始曝光之后,总共5304行,这个扫描的总时间是1/13秒,这个速度就是扫完整片CMOS的速度,也刚好就是闪灯同步(能让整片CMOS同时曝光)的速度。

所以A1的读出速度是多少呢?其实就是电子快门闪灯同步速度1/200s。过去没有任何一家全片幅感光元件厂商能够做到这一点。1/200秒也差不多接近帘幕式快门的同步速度了。

再回去看Sony官网里说的「读出速度」,其实更清楚的说应该是CMOS扫描的速度,这包含了曝光,也包含了把信息读出的速度在里面。

这个技术在未来如果做得更快速,那就可以突破目前实体快门帘的限制,达到数千分之一秒的同步速度,甚至是让全快门速度都能让闪灯同步。

▲ 使用电子快门在1/200s触发闪灯,而且没有启动HSS高速闪灯同步。

● 果冻效应

前面讲了这么多,其实就是在讲Sony这片全片幅堆栈式感光元件的能力,都在讲原理但没讲成果。这里我们来看看果冻效应。不过我想拿另外两台来做个比对,一是6100万画素的A7RIV,以及1200万画素的A7SIII。

我在相同的环境与日光灯下拍摄电风扇,风扇的转速固定,所有的相机曝光设定也都固定下来,ISO12800 f/2.8以及1/4000s的快门,并且都设定为强制电子快门。

要注意喔,果冻效应跟快门速度是无关的,快门速度决定的是感光元件那一行的曝光时间,所以用同台相机拍电风扇,1/50s你会拍到模糊扇叶的果冻效应,而1/4000s则是扇叶非常清楚的果冻效应。

A7RIV有明显的果冻效应。

A7SIII也是有相似的表现。

而A1是:

我无法说服自己,这张照片的扇叶没有任何的变形。我以人格保证扇叶是真的有在转动,旁边我三个好友可以替我作证。

一个很简单的逻辑:如果你想要CMOS由上而下的扫瞄速度越快,是不是行数越少越好?2行肯定比200行快对吧?A7RIV的6100万画素分辨率是9504x6336,代表它有6336行要扫,会慢是很正常的;A7SIII则是有2832行,也是有果冻快门。

但A1是5760行,整整是A7SIII的2倍,然后还看不出来有果冻效应。你就知道A1的堆栈式CMOS技术有多可怕。

● 新增鸟眼对焦

先前Sony就已经推出过动物眼对焦,可以辨识的对象主要是猫狗,但不限猫狗。所以我们试过一些奇奇怪怪的动物,象是鸡眼、青蛙眼还是蜥蜴眼,甚至是马眼都可以辨识。不过这次Sony却在选单内除了人眼、动物眼之外,还独立新增了鸟眼对焦。

另外请注意,Sony推出的是「鸟眼」,这里面没有包含「鸟脸」喔。针对人有人脸/人眼,动物有动物脸/动物眼,但鸟只有鸟眼对焦。我想是因为鸟的脸型相对于猫狗来说比较多变化一点。

Sony的人说鸟眼对焦不是万能,也有一些比较难以辨识的状况存在。其中一个是满有逻辑但我自己觉得很好笑的情况。

Sony A1 绝对影像王者 顶尖技术力的展现Sony A1 绝对影像王者 顶尖技术力的展现鸟类当左右眼同时存在画面中时,鸟眼对焦会失效,而且你无法选择左右眼。因为鸟眼的视觉相较于人会更宽广,通常你看到野生的鸟会只有一面眼睛对着你,所以他们只设计了对焦一只眼睛的情况。

他们还有提到有一些情况无法使用鸟眼对焦,象是画面中有鸟但没有眼睛,例如牠背对着你;或者是多鸟的情况也无法辨识单颗眼睛。然后长得比较奇怪的鸟可能没办法对焦,接着他们拿出的范例照片是鹈鹕,我就跑去新竹的著名生态农场去试试看。

这种头上有皇冠的也可以,不过有时候A1会误认为牠头上的那撮毛是眼睛。

鹦鹉的话显示鸟眼成功率就会高一些。

我花了几个小时在生态农场的鸟园,拍这些不怕人也不太会跑的鸟,其实我发现辨识鸟眼的成功率并不低,给我的感觉跟动物眼差不多,但跟人眼比较来还是远远不够。

而我另外花了半天时间跑去嘉义的某湿地拍黑面琵鹭以及一些野生的鸟,我的心得是:如果牠们不是离你很近(在约莫10~20公尺的范围内),不然就是乖乖不太动,这种状态的野生鸟眼对焦是ok的。

但如果是在飞的、距离非常远的,鸟眼对焦可以说是几乎不可用,就算是我手拿400mm f/2.8GM大砲、再装上1.4x增倍镜、再加上裁切,对我眼中那一群超级远的黑面琵鹭来说还是远远不够。就算是有白鹭鸶在我附近飞来飞去,在飞行的时候其实也是无法启动鸟眼侦测。所以我认为目前不能对鸟眼对焦抱有太多的幻想。

不过实际来说,拍鸟的时后你依然可以开启鸟眼对焦,它侦测不到鸟眼时依旧可以继续执行4D对焦侦测。

动物眼的话,连羊驼也行,但我没有再多试一些动物就是了。

终归来说,人脸/人眼辨识依旧是这个对焦系统的重点。追踪的黏着度最高,可靠性也最好。

● 连拍能力

因为有堆栈式感光元件,加上双Bionz XR处理器,让A1可以在电子快门的情况下一秒钟产出30张照片。如果是使用机械快门的话,最高的连拍速度为每秒钟10张。

在储存数量的限制上,如果是拍X.FINE JPEG,你最多可以纪录182张,大约是6秒钟。而如果是普通的画质最多可以连按快门13秒共400张照片。压缩的RAW档最多可以拍摄238张、为压缩的RAW则可记录82张。

每秒30张,其实就是可以等于是影片了,看看这可怕的流畅度。

然后我这次最有兴趣的,还是使用电子快门触发闪灯+连拍:在使用电子快门触发闪灯时,连拍速度会下降,但Sony并没有提到说会降为多少。我用产生GIF档的速度跟真实速度比较去回推,我想大约在15fps左右,但没有到20fps。

● 各级感光度表现

这里我想比较的是A1与A7RIV的各级感光度差异。两台相机的像素差了1000万好像很多,但其实照片尺寸真的差异不大。两台CMOS的感光都是背照式、画素相近,那噪声的表现的差异是不是就有很大一部分关系跟影像处理器有关呢?所以我自己猜想这个部分有一点象是BionZ X与双Bionz XR的较量。我们一起来看看成果。

感觉起来其实差异满明显的,特别是在ISO12800之后,A7RIV的噪声明显的会比1更多,但两者呈现出来的细节是相近的。A1的高ISO噪声处理能力真的是满优秀的。

● 高ISO影片噪声

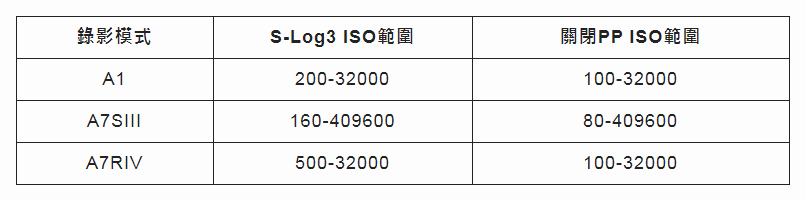

有些人或许会好奇,A7SIII跟A1的规格根本一样,一样有4K 120P,也有XAVCS-I 4:2:2 10bit的600Mbps的超高流量规格,甚至还有8K,那我为什么要买A7SIII啊?

没错,账面规格上是非常类似的,但有些细节如果没注意你绝对不会发现。例如感光度:

A7SIII强的地方就在于,它的感光度不仅是高可以做到ISO409,600的超高感光度,而且S-Log 3还能低到ISO160,但A1的ISO200也是非常厉害就是了。

影像画面噪声的要素跟单位面积的像素数量有关,也跟影像处理器的技术有关。光从规格来看,A7RIV跟A1的高ISO噪声应该会是差不多的,一个6000万一个5000万,但事实真的是这样吗?这里我想给各位看缩图就好(其中一个重要原因是我A7SIII没有对好焦),但差异明显到就算是缩图也能够看得出来。

以下的三台相机,都是以S-Log3的Picture Profile拍摄,其他拍摄数据也皆固定(但A7RIV是约莫隔了半小时再拍的,所以构图有些差异,但光线相同。)

就算是A7SIII的ISO51200,表现会比A1/A7RIV的上限32000来得更干净。

但有一点我想请各位特别注意,就是A1的ISO3200跟A7SIII的表现是不相上下的,甚至ISO6400时A1比A7SIII表现更好。但我们都知道A7SIII使用S-Log3拍摄时,ISO12800会的噪声会变得超干净,虽然Sony自始自终不愿意承认这是双原生ISO,我们姑且就当作这是A7SIII的特异功能好了。ISO12800之后就是A7SIII全拿,A1紧追在后,而A7RIV则是从来没赢过。

高感光度就是画素数量与处理器的比赛。A7SIII先天就有单位像素面积大、画素数量少的优势,所以很明显在高ISO的部份胜出;但A1有5000万画素,却还可以达到近似A7SIII的表现是真的满值得赞赏的。

● 5000万~2亿画素分辨率

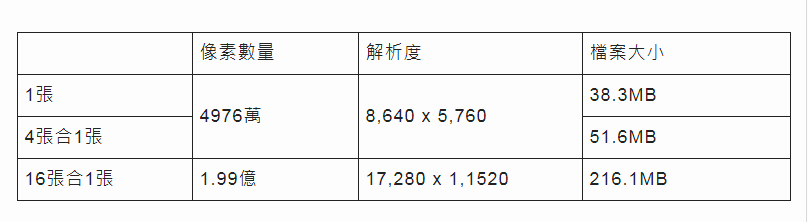

如果高画素的A7RIV一样,A1也具备了像素偏移多重拍摄模式,你可以选择拍摄4张合成一张超高画质的5010万画素照片,或者是选择拍摄16张合成1张,变成一张1.99亿画素的照片。

需要注意的是,你没办法在机身上合成。像素偏移多重拍摄的合成是需要透过计算机软件Imagine Edge Edit来完成的。

以画质来说,4张合1张的画质明显比单张来的更好,而16合1则是相片尺寸大许多。适合需要超大输出的摄影师。

另外A1也有一个优势,就是像素偏移的每一次快门虽然必定是电子快门,但每一张都可以触发闪灯,而且闪灯同步速度也达到了1/200s,所以摄影师不用想一些特别的触发方式,依照原有的习惯就可以获得超高分辨率的照片。

● 8K影片

8K影片的分辨率为7680 x 4320 4:2:0 10bit,每秒30格3317万画素同时大量的在处理,想起来真的是一件挺可怕的事。但8K影片的格式是强制为XAVCS HS的H.265格式,各位如果想要剪A1的8K可是要大幅升级计算机啦~

也因为H.265格式,所以8K影片的流量为400Mbps,并不是A1的最高流量。如果你想要最高的600Mbps请选择4K XAVCS-I 4:2:2 10bit的选项。

另外A1也具备RAW影片输出的功能,分辨率为4332 x 2448,位元率高达16bit,但必须要透过HDMI来输出。

● 过热测试

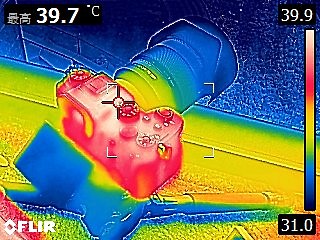

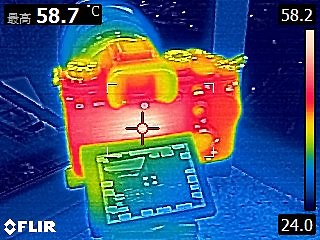

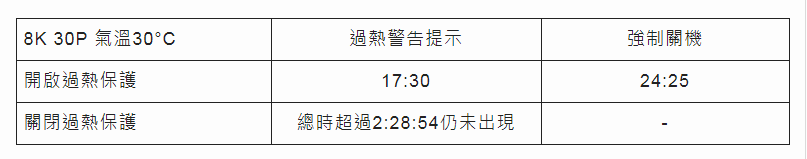

当储存资料流量大的时候,机身也会有发热的情况,当温度过高时可能会导致机身进入过热保护,来避免进一步的问题发生。这里我们也依照这个刚开始的传统,来测试看看8K的流量下,机身到底要到什么时候才会出现过热警告以及停止录像。

我在室温30-28度的无风环境密闭空间里测试。分别就开启过热保护与关闭过热保护两个选项做测试。

开启过热保护:

Sony A1 绝对影像王者 顶尖技术力的展现 Sony A1 绝对影像王者 顶尖技术力的展现

左图:开启过热保护,并在强制关机后15分钟测的温度(无法即实在关闭时量测)。

右图:关闭过热保护,录制超过2:28之后的温度,最高温的位置在感光元件后方的区域。

以下是过热警告提示与强制关机的时间:

在开启过热保护的情况下录制8K 30P的影片,只需要17分30秒就会进入警告提示,在24分25秒就会强制关机。关机后15分钟量测,机身温度还有39.7度C。

而关闭过热保护的量测比较复杂,因为会不断的遇到记忆卡录完、电池没电等问题,所以中间分别依序停止了9分、3分与30秒。录制总时间长为2小时28分54秒,我停止是因为气温慢慢开始掉了,而我也没那么多时间继续录下去。但A1在测试时没有任何一次出现过热保护警告,也当然没有强制关机的情形发生。手动结束后温度为58.7度C。

我想如果关闭过热保护的话,应该是足够应付多数的拍摄需求了,

● 使用心得与建议

堆栈式感光元件才是重点

A1在年前发表的时候真的是吓坏我,5010万画素能每秒30连拍、8K录像真的是超猛的规格。但整场发表会真正让我印象深刻的,却是那1/200s的电子快门闪灯同步速度,以及能够达到1/400s同步速度的机械快门。然后我花了至少3天的时间在搞清楚,到底什么叫做「读出速度」?什么是「电子快门」?随着问题越挖越深、心中的盲点逐渐被解开之后,我才真正了解到A1其实卖的到底是什么。

5010万画素30fps连拍就我看来只是A1诸多强大能其中之一,光看账面的规格一定不能理解其中的脉络,但如果要从头来说的话,就必须回到A1的这片感光元件,以及它后面的特制双Bionz XR处理器。

因为堆栈式感光元件里面有自己独立的快取存储器,以及更大的处理线路,所以可以达到:

1、超快的1/200秒读出速度

2、1/200s的电子快门闪灯同步速度

3、超低的果冻快门效应

4、每秒120次的对焦/曝光检测

5、每秒30张的纪录能力

6、无过黑画面的连拍能力

这些都是这片堆栈式感光元件的核心技能,也是成就A1如此独特而强大的重要原因,要谈到A1就绝对不能够离开那片CMOS。

而特地为A1打造的双Bionz XR处理器,要有足够的能力,让这片高达5010万画素的CMOS,以这么高的速度产生这么大量的资料。以及做对焦运算、降低噪声、人眼或鸟眼辨识、8K影像处理等等。

8K录像的实用性

先前在向Sony提问时,我觉得自己提了一个满尖锐的问题。「A7SIII推出时说目标是讲求实用性,要把4K的画质做到最好,但为什么A1却推出了8K的录像分辨率呢?」以A7SIII的布局逻辑来看,A1的8K的确是打了这个理论一个巴掌。总结来说A1的8K录像比较象是一个技术力的展现,

以实用性面来看,8K的影像内容真的是远远超过目前市场的需求,目前市场连6K的显示器都还没普及,一下就跳8K的结果就是几乎没人有办法完整享受8K所带来的画质体验。就算我能拍,放到Youtube上各位也没办法完整看到。

再来,谁的计算机跑得动8K剪辑啊?而且还是H.265的XAVCS HS格式,要能顺畅剪辑我想是比登天还难,所以对于小编来说,A1的8K就象是一个技术力的宣示,证明「We Can Do That!」以实用性来说,我们认为或许A1或者是A7SIII的4K会比较适合现在的创作者。但如果你不管怎样就是要8K,A1可以说是Sony绝无仅有的机种。

A9II拿来拍运动已经够了!

当初测试A9II的时候,我去拍了各种不同的运动主题,然后下了一个结论:「它是我心目中对焦能力最强的相机」

我早就在A9II把所有测试对焦的技能全部用上了,小编已经没办法探A9II的底,然后你现在告诉我还有一台比A9II更强、每秒能侦测120次对焦的A1。我实在是没有能力再去深究A1的对焦能力极限了。我只能告诉各位,如果在状况允许的环境下,对不到焦就真的是摄影师的问题了。

过去Canon与Nikon在为运动赛事、新闻摄影等需要高速连拍领域的这类旗舰机种的定价就差不多一直都是这个价格,而且已经行之有年了,超过20万的产品也不是没有。

然而那些产品的对手是A9、A9II,2400万画素、20fps连拍,甚至还有几乎覆盖整个画面的对焦点,从表现上来说A9应该才是17~20万这个价格带的产品,但它的推出价格硬是落在12、13万。

现在又跳出来A1,把规格推到极限,5010万画素、30fps连拍、超快的CMOS读出速度与它带来的种种业界顶尖的优势,然后售价订在过去旗舰机种的范围。我会说这个价格绝对不便宜,但以它的表现来说这个定价非常有诚意。不只我这么认为,昨天台湾早上才刚发布价格,中午的时候全台湾的预购就已经爆了。我完全可以想象拍鸟的摄影师们早就摩拳擦掌在经销商前等候,而我也可以想见未来有越来越多摄影师会依赖A1,不论是摄影记者、生态记录,还是表演拍摄,甚至是在摄影棚工作的商业摄影师,都一定会期待A1所能为他们的作品带来更好的影响。

投注摄影热情的强大机种

小编在看到规格、与原厂人员对谈、以及自己实际使用之后,我可以感受得到Sony对相机的制造依然有热情的,他们的工程师依然在不断地寻求突破,例如开发更强的感光元件、打破电子与机械快门的限制,然后同时也关心摄影师会注意到的细节,这些大大小小的改进真的让我感动,也期待Sony在未来持续开发更好的相机产品。

Sony A1表现优异的地方:

1、5000万画素能做到每秒30张连拍,张帐都能AF/AE

2、每秒AF/AE侦测120次

3、装上具有Mi-Shoe的闪灯触发器后,相机会自动关闭LiveView曝光预览功能

4、拥有Sony最快的USB传输连接埠,速度是以前的2倍

5、全幅最短的机械快门闪灯同步速度1/400s(APS-C裁切可达1/500s)

6、全幅最短的电子快门闪灯同步速度1/200s

7、极低果冻效应

8、电子快门首度可抗环境光闪烁,减少画面横纹

9、影片噪声抑制有近似A7SIII的表现

10、像素位移多重拍摄可捕捉1.99亿画素,或超高分辨率的5000万画素相片

11、像素位移拍摄时也可以分别触发闪灯

12、新增鸟眼追踪对焦,拍摄鸟类更得心应手

13、8K影片具备极高分辨率

14、可输出16bit RAW影片

15、内建Venice电影机的S-Cinetone色调

16、业界最细致的944万点电子观景窗

17、新增Uncompressed RAW,维持画质但档案更小

18、新增JPEG Light大幅缩小体积方便传输

Sony A1可以改进的地方:

1、依然没有S-RAW与M-RAW

关于Sony A1,其他你需要注意的地方:

1、必须使用Mi-Shoe的闪灯触发器,才能使用电子快门触发闪光灯

2、电子快门触发闪灯连拍,速度大约在15fps左右

3、使用1/400s的实体快门触发闪灯可能会减低连拍速度

4、必须要使用原厂镜头,否则连拍速度会被限制在15fps

5、电子观景窗使用240fps更新率时,分辨率会降低

● 实拍照片

最后的最后,我想先预言一件事,各位请帮我记着,未来再回来看我的预言对不对,我想今年我的这个想法就会有解答:

我预计A7IV,也就是卖得超好的A7III的下一代,会是3200万画素。这背后的基础在于:A7R这个以高画素为诉求的产品系列走到6100万画素,已经不是过去的4240万了;而高速连拍的堆栈式CMOS产品在A1开始分之成5010万与A9II的2400万。所以我推估目标是摄影爱好者用的A7IV,将会把画素从2400万推到3200万,我认为Sony接下来将会把基础的画素数量推到3000万以上。A7IV推出的时候我们再来看看我的推论到底正不正确。